孔子大约三十岁那年见过老子,回来后感叹:“龙吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪。”(司马迁,《老子韩非列传》)在孔子眼里,中国哲学的祖师爷是条不见尾首的神龙,在柏拉图眼里,西方哲学的祖师爷苏格拉底是个什么呢?

尽管柏拉图记叙苏格拉底的作品很多,苏格拉底究竟是个什么形象,似乎并不清楚。精通古典学问的尼采说,柏拉图是“所有解释者中胆子最大的”,他把奇奇怪怪的道德观念添进自己老师的话中,这些道德观念不一定是苏格拉底主张的,甚至也不一定是柏拉图主张的。言下之意,柏拉图让自己笔下的苏格拉底像个希腊戏剧舞台上的演员,戴上形形色色的面具扮演形形色色的角色──悲剧的或者喜剧的角色。尼采干脆套用荷马的诗句开玩笑说:“那位柏拉图笔下的苏格拉底又是什么呢,如果不是(头是柏拉图、尾巴是柏拉图,腰身是Chimaira)”。(《善恶的彼岸》,190)Chimaira是个吐火女妖,出身神族,荷马的原话说:Chimaira“头部是狮,尾巴是蛇,腰身是羊,嘴里可畏地喷出燃烧的火焰的威力”。由于口里吐出的火焰太厉害,Chimaira后来被同族的众神指使柏勒罗丰杀死了(参见《伊利亚特》,罗念生、王焕生译本,6∶179—184,引文为181行)。

柏拉图笔下的苏格拉底看起来很温和,其实暗地里是个出言就吐火伤人的“女妖”?

柏拉图记叙苏格拉底案件的四篇作品中,《斐多》一篇显得最为生动,好像也最为有名,上个世纪三十年代就有了中译本。那个时候,据说虽然《理想国》最为国人所知,但柏拉图的作品中“惟一发生影响的”(陈康语)却是《斐多》。

差不多二十年前,汉语学界研究希腊哲学的开山祖陈康先生初版于四十年代的《巴门尼德斯篇译注》重新出版(商务印书馆一九八二,以下简称《译注》)。当时,笔者正对柏拉图着迷,却又苦于找不到进入柏拉图的门径,《译注》对于笔者有如久旱逢甘雨。先生在德国修习柏拉图和亚里士多德哲学十年,精通古希腊文不用说了,《译注》显出的哲学功夫简直令人望洋兴叹。

陈康先生学成回国时,汉语学界虽然已有柏拉图作品的汉译多种,却远说不上完备,注释本当然没有。需要翻译(甚至重译)的柏拉图作品很多,为什么陈康偏偏选《巴门尼德》来翻译、并做详注?未必前辈想暗示后学,《巴门尼德》才是进入柏拉图思想的真正门径?

《译注》我读了两遍,越读越坠入五里云雾——苏格拉底似乎像条龙。我由此认定,自己的智力天生不足以习哲学,至少不能碰柏拉图。

《译注》没有读懂,“序”文却给我留下深刻印象,它清楚解答了我的疑问:学习柏拉图哲学应该从哪部作品入手。陈康先生说,《斐多》虽然在我国学界声名显著,其实并非进入柏拉图思想堂奥的要津,因为,《斐多》的主要思想仍然是《理想国》时期的“相”论,这一“相”论在“近代的初年已一蹶不振”——自然律取代了“相”;不过,陈康先生话头一转说,最先放弃这一“相”论的,并非后世的别人,恰是柏拉图本人——老年柏拉图在《巴门尼德斯篇》中用“范畴”论取代了自己以前(在《理想国》和《斐多》中)主张的“相”论;因此,虽然柏拉图的著作“几乎每篇是一个谜……然而,《巴门尼德斯篇》乃是一切谜中最大的一个”;先生还特别提醒,认清这一点,事关“后之来者辨别柏拉图哲学中的精华与糟粕”(《译注》,6—7页)。于是我明白了,先生何以要倾力译注《巴门尼德》,也晓得了一个有关柏拉图经学的常识:无论《理想国》还是《斐多》,都不能算包含着“柏拉图哲学中的精华”的作品。

陈康先生的这番教诲让我再也没有在柏拉图身上去浪费时间——《巴门尼德》是门径,尽管有了译注,却看不懂(这只能怪自己的思辨力太差),《理想国》、《斐多》虽然读起来有趣,又不值得读──柏拉图自己都抛弃了,还有什么读头?

两年前,杨绛先生译的《斐多》出版(辽宁教育二○○○版),重新勾起我对《斐多》的兴趣。兴趣起因于好奇:为什么杨绛在钱钟书先生仙逝后译《斐多》?猜到答案也许不难:《斐多》讲的是好学深思一类人何以“灵魂不朽”的事情。陈康先生不是说《斐多》讲“相”(通常所谓绝对抽象的观念)吗?“相”能慰藉未亡人的感情?杨绛先生在自己人生旅程的这个时候选择《斐多》来翻译,会不会找错了文本?

杨绛先生是文学翻译家,对文学有感觉,自称“对哲学也一无所知”(“译后记”),选择翻译《斐多》,表明她把《斐多》当文学作品。

这并非笔者瞎猜,从书名的翻译就可以看得出来。据笔者所知,《斐多》至少已有五个半中译本(台湾学者吕健中译的仅是首尾部分,说半部其实很勉强),似乎仅杨绛译本将书名译作《斐多》而非《斐多篇》。柏拉图作品的希腊原文名本来统统没有“篇”字,中译习惯加上“篇”字,很可能是译者为了让人注意,作为哲学家,柏拉图当然写的是哲学书。我们不会把比如莎士比亚的作品译成诸如《哈姆雷特篇》、《奥塞罗篇》,或者把陀思妥耶夫斯基的作品译作《卡拉马佐夫兄弟篇》,似乎那样一来,作家就被当成哲学家了。柏拉图的大部分作品以人物名字命名,有如荷马的《奥德赛》或者索福克勒斯的《俄狄普斯王》,但没有谁将这些诗作名译成《奥德赛篇》或《俄狄普斯王篇》。将Phaedo译作《斐多》,不加“篇”,翻译时还“尽量避免哲学术语,努力把这篇盛称有戏剧性的对话译成如实的对话”(“译后记”),可见杨绛真的把《斐多》当作文学作品。

不过,用这种“文学的”译法来译柏拉图的,并非杨绛一人。此前,研究希腊文学的前辈水建馥先生翻译过柏拉图的四篇作品(《辩护词》,西安出版社一九九七),把它们算作文学名作(后收入《古希腊散文选》,人民文学版二○○○年),通常被译作《申辩篇》的,水先生译作《辩护词》,没有加“篇”字。文学翻译家译柏拉图,无意中让我这类天性不足以领略柏拉图哲学的人获得从文学角度欣赏柏拉图作品的机会。

杨绛说《斐多》是“盛称有戏剧性的对话”,在柏拉图哲学专家看来,可能要算说了外行话。柏拉图作品分为“戏剧式”和“报告式”两类,已经是柏拉图经学的常识。“所谓报告式的,乃是柏拉图让参加这谈话的一人报告这段谈话(譬如《国家篇》)甚至让另外一人报告,其人并未参加这谈话(譬如《会饮篇》)。所谓戏剧式的乃是不借用这样的一人,柏拉图自己叙述某人某人的谈话(譬如《曼诺篇》),正像希腊戏剧家的剧本”(陈康前揭书,24—25页)。《斐多》是让参加苏格拉底的临终谈话的斐多做报告,当然该算“报告式”作品──杨绛所谓的“盛称有戏剧性”从何而来?

不过,按我们这些外行的感觉来看──或者从作品的表面看,《斐多》也比《曼诺篇》(今译《美诺篇》)更为文学(或者戏剧)化:《斐多》中不仅有情节、还有人物行动(苏格拉底坐起身子、苏格拉底抚弄斐多的一头秀发、苏格拉底洗最后一次澡、苏格拉底喝了毒药在囚室里走来走去……),怎么会没有戏剧性?

所谓“报告式(reported)”的定义,多少让我们这些柏拉图哲学的外行稀里糊涂。“报告人”(斐多或者《会饮》中的阿波罗多斯和阿里斯托顿)的话,读起来难道不像叙述或者说讲故事,哪里像中文的“报告”一词的日常用法所意味的平乏无味的讲法?“报告式”也许宁可说是“叙事式”──“戏剧式”指像“剧本”,“叙事式”有点像如今的“小说”。

笔者无意要给国朝学界的柏拉图哲学专业添乱。前面已讲了,柏拉图研究非专门家不能为,这专业不是谁都可以碰。但把柏拉图作品当文学作品来品尝,即便对于搞不懂哲学的“我们”,也还是可能的。恰好在《斐多》中,这样的外行看法还得到柏拉图笔下的苏格拉底支持。

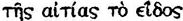

苏格拉底与刻比斯和西米阿斯论辩灵魂不朽的道理之前,刻比斯突然想起有个叫厄维诺斯的诗人哲学家托他亲自问问苏格拉底,为什么苏格拉底入狱后竟然做起诗来。这里的“做诗”,按苏格拉底自己的说法,其实就是讲故事:“我想,一位诗人如果真要称得上是诗人,必须写出故事来,而不只是说理(

)。”(61b,类似的说法,参见《理想国》,376e—377d)临终前,苏格拉底最后讲给在场陪他饮毒药的人们(或者设想留给我们后世的人们)听的,是一个有关灵魂在大地上应该如何旅行的故事,而非一套令人头痛的“相”论。

斐多的讲述以问苏格拉底为何做诗开场,以苏格拉底做诗结尾,被有的注疏家称为“理性的迷宫”(Ronna Burger)的论辩性对话夹在中间(所谓“相”论就在其中),这种篇章结构安排——打个不恰当的比方——好像现象学的“加括”,把自然哲学的论辩(或者“相”论)悬置起来了。克力同不是哲人,与杨绛先生和笔者一类人差不多,“对哲学也一无所知”,在《斐多》中却一直陪着苏格拉底,而且最得苏格拉底信赖——苏格拉底闭眼前,克力同问他还有什么吩咐(118a),与苏格拉底形同亲人。柏拉图借斐多之口“报告”苏格拉底的临终一天的讲法,让我们这些思辨力天生不足的人不至于因其中有“谜”一般的“相”论而错失结识苏格拉底的良机。

“相”字自古有两读(参见《王力古汉语字典》,中华书局二○○○,782—783页)。一为平声,作“质地”解,或作副词表“相互”;一为去声,含义颇多,主要有察看、审视的意思,辅助的意思──比如帮助盲人行路,礼赞的意思──比如礼赞的人,还有歌谣的意思。柏拉图专家所说的“相”论,大概与作平声的“相”(“质地”)通;如果把《斐多》当文学作品来读,似乎与作去声的“相”的诸种含义若合符节。

请先说《斐多》的“察看、审视”相。

作品一开始,厄刻克拉提斯问斐多,“苏格拉底在狱中饮药那天,你在场吗?”得知斐多在场后,厄刻克拉提斯显得急迫地要斐多“告诉我们”当时的情况。这里两次用到“我们”(

,57b—58a),似乎还有别人在关注苏格拉底的临终时刻。也许,柏拉图故意用这样的笔法把如今的“我们”也带进作品,让我们把苏格拉底的临终时刻作为一个永恒的现在时刻来审视。斐多还说到苏格拉底的哪些朋友或熟人当时在场、哪些不在场──他们都是苏格拉底的临终一天的“观”者,苏格拉底“有如”戏剧舞台上的“悲剧英雄”(

,115a),围在他身边痛哭流涕的人们是台下的“观”众(参见Amihud Gilead的疏解)。

陈康先生说,《理想国》时期的“相”论的要点,是以一个和事物同名的“相”来解释个别事物,“如若我们用一句话来代表它的精义,那就是《费都篇》里的‘由于美,一切美的东西美’”(陈康前揭书,6页;水建馥译文:“美的事物之所以美是由于美”;原文见《斐多》,100d)。这个“由于美”的“美”,另一种说法就是所谓美本身(

,75c8)。在这里,苏格拉底排除美的本质与任何“看”得见的性质相关,否认一个东西美是因为“可爱的颜色,或形状,或它的诸如此类其他特点”。这无异于说,“美”是看不见的。可是,在苏格拉底最后“讲个美的故事”(

,110b1)时,大谈特谈大地的美,尤其大地上可见的五颜六色的美。这样说来,“美”又是、且必须是看得见的。到底哪一个关于“美”的说法是苏格拉底真正主张的呢?

“相”论的“相”对译的希腊语词是eidos或idea,这两个词在词源上都与动词“看见”的简单过去时相关,意思是“看起来的样子”(参见J.O.Urmson)。比如,卡尔德米的“模样[看起来]很美”(《卡尔德米》,154d),用的就是eidos;阿嘉通[外貌]“非常漂亮”(《普罗塔戈拉斯》,315e),用的就是idean,与苏格拉底在《斐多》中说到“大地本身的样子”(

,110b6)时的用法相同。在关于美好大地的故事中,苏格拉底尤其突出了大地美的可感觉的“相”,简直就像在说另一个“相”论──真正的知识基于真实的大地生活。如果柏拉图让苏格拉底在《斐多》中说了两种不同的、甚至相矛盾的“相”论,到底哪一个“相”论是陈康先生所说老年柏拉图抛弃了的呢?

请次说辅助的“相”──比如帮助盲人行路。

柏拉图的作品大多用人物名字来命名,这些[历史]人物的品行、个性大概与作品要表达的意图有关。在这些人物中,似乎只有斐多算苏格拉底的嫡传弟子──克力同虽然也“听苏格拉底讲学”(色诺芬,《回忆苏格拉底》,1∶2∶48,吴永泉译本),但似乎因做生意分心太多或天性不宜,总学不好。见证苏格拉底临终一天的至少有十四人,其中有最崇拜苏格拉底的弟子阿波罗多斯,为什么柏拉图要让“斐多”来讲述?

据史书上的零星记载,斐多出生于厄利斯城的贵族之家,该城遭劫掠后,斐多沦为雅典男妓。有一天,他有幸遇见苏格拉底。苏格拉底看出斐多有过哲学生活的热望,就找了个有钱的朋友把斐多赎出来,做他的弟子。苏格拉底死后,斐多回到故乡,创办了一所学园,据说还写过两篇记载苏格拉底行迹的作品:《西门》(

Simon)和《佐皮若斯》(

Zopirus)。

佐皮若斯是个面相家,以面度人,给苏格拉底看相后说苏格拉底慧根很浅——那双大鼓眼就是蠢相的证明,引来阿尔基比亚得捧腹大笑和在场的其他苏格拉底朋友们的一通嘲弄。斐多写这故事,很可能是要告诉人们,人的教养并不受生理因素或缺陷限制,教育能把人从道德无知状态解救出来。斐多从男妓变成教育家的事情,很可能是后人编造的,但斐多之名被用来表征苏格拉底的终身志业——通过自我教养从现世中赎回自己的灵魂——倒可能是真实的。《斐多》被后人加了副题——“论灵魂”,其实,这副题写成莱辛一篇文章的题名也可以——“论人类的教育”:教育才能辅助人的灵魂过好自己的一生。

说到苏格拉底一生行迹——教育,难免让人想起阿里斯托芬的《云》中的老农斯瑞西阿得斯(Strepsiades)和他儿子的故事。按阿里斯托芬的描绘,这父子俩都是被苏格拉底的“思想所”教坏了的例证。在苏格拉底生命的最后一天,克力同父子都在场。克力同不是哲人,也非诗人,倒像老农(当然是富农而非贫下中农,参见色诺芬,《回忆苏格拉底》,2∶9)。从《克力同》来看,苏格拉底没有与克力同谈哲学,而是谈如何做个好人,所谓好人,就是《斐多》中说的“有合群和奉公守法的美德”(

,82a9—82b1)。克力同父子在苏格拉底临终时还守在他身边,柏拉图是不是有意让这父子俩作证,苏格拉底的心灵教育只会把人教好,而不是教坏?

利用希腊语的谐音,是柏拉图喜欢玩的文字小伎俩。斯瑞西阿得斯的父亲名叫Pheidonides,名字有Pheidon(节俭)的含义,为了让自己的儿子有美德,给他取名叫“节俭马”(Pheidippides,参见罗念生译,《云》,译注十五)。苏格拉底被判刑,就是因为有诗人(尤其某个剧作家)告他败坏年轻人(《申辩》,18d)——苏格拉底与阿里斯托芬的纠纷事关教育孩子。《云》挖苦苏格拉底教养斯瑞西阿得斯父子无方,柏拉图偏偏用与斯瑞西阿得斯的父亲和儿子的名字相近的斐多之名来讲述苏格拉底的临终教诲,是不是想要替老师辩污?

请再次说礼赞的“相”——在《斐多》中,斐多的角色就是礼赞的人,礼赞苏格拉底。

斐多对苏格拉底的礼赞主要有三次,第一次在即将开始讲叙苏格拉底的临终故事之前(58e—59a)。斐多说,苏格拉底在临终一天里“一言一行都泰然自若,对死表现得既无畏又高尚”。斐多还说,苏格拉底的临终表现让他产生了“一种从来没有的奇怪感觉,那是欢乐与悲哀的结合”。斐多记得,临终谈话开始前,苏格拉底让克力同把老婆孩子引走,然后从床上坐起身子来搓自己的腿,边搓边嚷嚷:“朋友们,真奇怪,这就是人们通常所说的‘痛快’!怪就怪在这快感是和它的对立面‘痛苦’联系在一起的。”(60b)斐多的全新生命感觉来自苏格拉底的身体感觉,他的赞词表明,自己从此懂得人生就是欢乐与痛苦、笑与眼泪的奇怪混合。

对于我们这些把《斐多》当文学作品来欣赏的人,“真奇怪”的是,斐多和苏格拉底对生活的看法强调的都是“感觉”——而且是混合的感觉,苏格拉底在与刻比斯和西米阿斯谈论绝对的“相”时却完全抹煞感觉。到底哪一个是《斐多》中的苏格拉底真正的教诲?混合的感觉,还是绝对抽象的“相”?

斐多对苏格拉底的第二次礼赞,在第一轮关于灵魂不朽的论证——柏拉图哲学专家们所说的“相”论或分离的问题,就出现在论辩中(67a—b以下)——结束的时候(88c以下)。当时已经是中午时分,刻比斯和西米阿斯对苏格拉底的论证都不满意,场面好像有点紧张,在场的人都被论辩搞迷糊了——斐多说,“现在两人又把我们抛入惶惑之中”;甚至听斐多转述的厄刻克拉提斯也急起来,担心苏格拉底应付不了反驳。自然哲学的思辨非但没有澄清、反倒增加了生命理解的困惑,我们这类人读不懂《巴门尼德》,也不算什么特别的事情。恰恰在这样的时刻,斐多礼赞苏格拉底:“他治病救人有术,把我们从溃败中召回来,掉头跟他一齐攻下这场辩论。”(89a)

苏格拉底治什么病有术?哲学病。

在《斐多》中,苏格拉底似乎面对三种不同的搞哲学的人。首先是自己的学生斐多,苏格拉底与他说话的方式明显不同于与刻比斯和西米阿斯的说话方式——苏格拉底甚至像往常那样抚弄斐多的头发。在这惶惑的正午,苏格拉底提醒斐多小心患上一种哲学病——“厌辩症”,得了这病,就会患上生命感觉的绝症(厌世症)——冥思苦索后一时找不到绝对的真实,就以为“一切事物都如欧里波斯的河水,起落无定,从无一刻不在变化”(90c),成了相对主义的狐狸或者怀疑主义的精明眼(如智者们)。

第二类搞哲学的是厄维诺斯,他虽然没有出场,却是个重要人物。柏拉图的苏格拉底在别处两次语带讥讽地提到这人,一次在《斐德罗》(267a)中,说这厄维诺斯是个“了不起的”智者,会写文章,另一次在《苏格拉底的申辩》(20b)中,挖苦这人收学费教人“为人从政”。厄维诺斯善于玩弄辞藻,能说会道,收费教人改造人性、改造社会,还写诗,听起来一点不像古人,倒像我们后现代的某类文人。柏拉图以不让厄维诺斯出场的方式把他带进苏格拉底的最后一天,似乎虽然极不愿意提到这号人却又耿耿于怀──苏格拉底让刻比斯带话给厄维诺斯,“如果他是聪明人,快快随我去”。言下之意,厄维诺斯早已病入膏肓(尼采恨不得把厄维诺斯们“一扫而光”)。

刻比斯和西米阿斯算第三种搞哲学的,他们是毕达戈拉斯派信徒,追究自然数理,以便获得个人灵魂的安宁。苏格拉底以自己亲身的思想经历(精神自传)现身说法告诉他们,陷入自然之“相”的研究出不来,就是一种哲学病。苏格拉底说自己年轻时就搞这类研究,“研究来研究去,想不到却完全变成了盲人”(96b—c)。苏格拉底与两人侃“相”论,似乎意在温和地劝导他们,不要钻进绝对的“相”论中去,以免“完全变成了盲人”。

苏格拉底用什么术治病?

在讲述自己的精神自传时,苏格拉底提到了自己的“第二次求索”(按杨绛译法)。“我们”本来以为,苏格拉底会重新论述分离的“相”的事情,没想到他推荐的是自己的新方法──假设原则:“每逢遇到一种情况,我就假定一个有力的原则,……合乎这个原则,我就认为对,不合乎这个原则,我就认为不对”(100a)。那个“关于原因的相”(

)或那个“由于美”、“绝对美”的“相”论,现在变成了假设的东西(100b)。听起来,似乎苏格拉底肯定的不是绝对的“相”,倒是精神的“疑惑(aporia)”,所谓分离的“相”论──这学问会弄瞎搞哲学的人的眼睛——已然被抛弃了(参见Paul Stern的疏解)。

《斐多》看起来是为哲学人生辩护,如果当作文学作品来读,倒像在医治种种哲学病。

斐多最后的赞词是苏格拉底去洗生前最后一次澡时说的:苏格拉底一旦离开“我们”,“我们”就成了“孤儿”,苏格拉底的死是“我们自己的不幸”(116a),还借狱卒的口说,苏格拉底是“到这牢房中来的所有人中最好的一个”──我们已经知道,牢房指的是这个世界。厄刻克拉提斯没有再说一个字,他已经沉浸在深深的感念中,或者他早已经被苏格拉底的这样一句话吸引了:“我不只要求我的话被听众视为真理,这是次要的,我只希望自己能相信自己的话”(91a8—9)。厄刻克拉提斯也许终于明白,苏格拉底并非故意装成无知的样子,他的“疑惑”精神或假设原则是切身的,首先针对的是自己的生活理由,像他在别处说的:“我并非自己知道答案,故意让别人为难。我的确自己感到困惑,结果把这感觉传染给了别人。”(《美诺》,60c;参Jacob Klein的《美诺》注疏,90—91页)

最后说说《斐多》的歌“相”。

《礼记·曲礼》中说,邻里有丧,街坊不歌,要给人送葬也不能歌(“里有殡,不巷歌。适墓不歌,哭日不歌”)。苏格拉底临终那天,整个气氛都是悲伤的,除西米阿斯被苏格拉底的话惹笑了一次,惟有苏格拉底自己笑了两次。令我们感叹的是,面对自己即临的死,苏格拉底竟然自吟一曲“天鹅之歌”(84e—85b):苏格拉底自比天鹅──阿波罗天神的仆人,说天鹅临死前的歌是欢歌而非悲歌,似乎有意与悲剧诗人作对——应对生命悲剧的歌不是悲歌。

在古希腊,歌与诗是相通的。整个《斐多》看起来就是一首歌。从古到今,西方大思想家都清楚,柏拉图一生最在意的是要与荷马一争高下(参见Eric A.Havelock)。柏拉图经学的学者们大都承认,在柏拉图的所有作品中,《斐多》的文体和语言之美,不算第一、也算第二(如果《会饮》算第一的话)。《会饮》看起来就像苏格拉底在与诗人们比赛,谁献给爱神的歌最美。斐多在解释为什么苏格拉底的死刑推迟一天执行时,提到“如果偶然遇到风向不对,朝圣船要花很长时间才能回来”(58b—c)。据有的注疏家说,这是在用典——荷马笔下的英雄奥德赛在回家路途经常遇风受阻,在海上漂泊的木筏被波塞冬故意卷起的种种阵风吹散(《奥德赛》,5,313—333)。《斐多》的确多次用到海上冒险的比喻——后来的《巴门尼德》还在用(参见137a);临终前,苏格拉底讲的灵魂旅程的故事,七次提到

(航程)这个字眼,aporia(疑惑)就是心灵的“航程”——找不到归途的心灵必然惶惑,有如荷马笔下的奥德赛的海上漂泊,完全是在模仿荷马(参见Amihud Gilead的疏解)。

在生命的最后时刻,苏格拉底唱了一曲马勒式的“大地之歌”。

苏格拉底至死也没有解决灵魂不灭的论证问题。然而,为了今生过得美好,苏格拉底说,相信灵魂不灭的假定是值得的──自然哲学的探讨在一个适当的时候有必要止步,以便转向政治哲学──思考美好的生活。《斐多》中苏格拉底最后讲的故事,听起来是讲灵魂的来世生涯,其实讲的是“真实的天空、光明和大地”(109e9—110a1)以及各种类型的灵魂在大地上获得幸福的可能性,从而激励“我们”反思自己的当下生活。苏格拉底的“大地之歌”还为看到人的理性局限的哲学爱好者们提供了生活信念,不至于因被绝对的“相”搞得头痛,干脆变成厌世者搞考据算了。

从篇章布局看,《斐多》明显由两部分构成:斐多转述的苏格拉底的行动和苏格拉底与两个哲学青年的论辩。描述苏格拉底的行动多在首尾两部分,哲学论辩在中间,套用尼采的语式:头是诗(故事)、尾巴是诗(故事),腰身是论辩。

哲学论辩是“吐火女妖”,因此需要用诗隐藏起来?倘若真的如此,又是为什么?

这我就搞不懂了。令我印象最深的是:即便大谈分离的“相”时,苏格拉底始终站在地上——柏拉图的文学笔法这样开始记叙苏格拉底的临终谈话:

“听说自杀是违法的”。苏格拉底边说边放下两条腿踩着地,以下谈话时他一直保持这个姿势(61c7—d1)。

【附记】:

文中所引《斐多》,均引自水建馥先生译本,个别地方有改动;水译本没有边码,本文引文边码依据C.J.Rowe编注,Plato,

Phaedo(古希腊原文和注释,Cambridge Uni.Press 1993)。文章杀青后,见到王晓朝教授执译的《柏拉图全集》卷一问世,欣喜莫名,真值得学界庆贺──王晓朝教授辛苦翻译古典著作最勤,令我钦佩。

(Seth Benardete,《弓弦与竖琴——从柏拉图解读荷马》,程志敏译,将由华夏出版社出版)